来源:网络收集整理

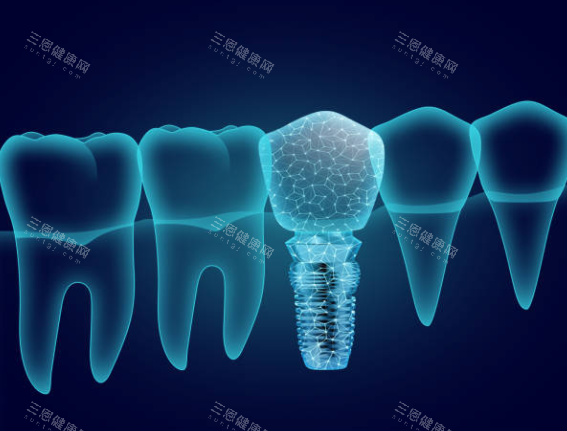

当“精细医疗”遇上“增材制造”,口腔种植领域正迎来一场静悄悄的技术革命。3D打印种植牙技术从实验室走向临床,不仅改写了传统种植的工艺流程,更让“个性化修复”成为可能。本文将从技术本质、成本构成、临床价值三个维度,客观解密这项新科技。

传统种植牙依赖“工业化标准件”,医生需在患者牙槽骨上打磨出与种植体匹配的孔洞。这种“削足适履”的模式常面临两大困境:

解剖结构差异:东方人牙槽骨厚度普遍小于欧洲人,标准种植体易造成骨穿孔

咬合重建难题:全口无牙颌患者的咬合关系重建,传统工艺误差率高达15%

3D打印技术通过“逆向工程+增材制造”破局:

数据采集:利用口腔锥形束CT(CBCT)获取患者牙槽骨三维数据,精度达0.1mm

虚拟设计:在计算机中模拟种植体植入路径,自动规避神经管、上颌窦等危险区域

打印制造:采用医用钛合金或氧化锆陶瓷粉末,通过选择性激光熔融(SLM)技术逐层构建种植体

这种“量体裁衣”的模式,使种植体与牙槽骨的接触面积增加30%,初期稳定性提升40%。更关键的是,3D打印可实现“根形种植体”——模仿天然牙根的螺旋结构,促进骨细胞在微米级凹槽内附着,加速骨整合进程。

当前3D打印种植牙的市场定价呈现“哑铃型”分布:

高端定制款:采用电子束熔融(EBM)技术打印的钛锆合金种植体,价格区间在8000-12000元

标准经济款:激光选区熔化(SLM)工艺的纯钛种植体,价格下探至3500-5000元

成本构成显示:

设备折旧:工业级金属3D打印机单价超500万元,按5年折旧计算,每颗种植体分摊约200元

材料成本:医用钛合金粉末单价约800元/公斤,单颗种植体消耗材料成本仅30-50元

研发摊销:个性化设计软件、生物力学模拟系统的研发投入,占售价的15%-20%

值得注意的是,随着打印效率提升(目前每小时可打印8-10颗种植体),规模化生产有望使成本下降30%。部分厂商已推出“种植体+基台+牙冠”一体化打印方案,进一步压缩中间环节成本。

1.解剖适配性革命

3D打印技术可制造直径2.5mm的超细种植体,破解牙槽嵴狭窄患者的种植难题。更颠覆性的是“种植导板+种植体”一体化打印,将植入精度从传统导板的0.5mm误差,压缩至0.1mm以内。

2.生物力学优化

通过拓扑优化算法,3D打印种植体可实现“中空减重+表面强化”结构。这种设计在确保强度的同时,将骨接触面积提升50%,应力分布更接近天然牙根。临床数据显示,3D打印种植体的五年存留率达98.2%,显著高于传统种植体。

3.美学结果跃升

对于前牙区种植,3D打印技术可同步构建种植体与临时牙冠,实现“即刻修复+美学预演”。医生能在计算机中模拟牙龈形态,通过调整种植体角度,使修复体的牙龈乳头高度与邻牙完全匹配。

尽管优势显著,3D打印种植牙的普及仍面临三重门槛:

审批周期长:三类医疗器械注册需经过细胞毒性、遗传毒性等18项检测,平均取证周期3-5年

医生学习曲线:需掌握口腔扫描、三维设计、手术规划等跨学科技能,培养周期较传统种植延长1倍

材料局限性:当前主流医用钛合金(Ti6Al4V)的弹性模量(110GPa)仍高于自然骨(10-30GPa),长期负载下可能引发应力屏蔽

不过,这些瓶颈正在被突破。新型β型钛合金(弹性模量55GPa)已进入临床试验阶段,人工智能辅助设计系统则将手术规划时间从4小时压缩至30分钟。

随着多材料复合打印技术成熟,未来种植体或将实现“梯度功能”:

颈部:高强度钛合金抵抗咬合力

体部:多孔结构促进骨整合

根部:生物活性涂层加速愈合

更令人期待的是,结合患者细胞培养的“活体种植体”已在小动物实验中取得突破。这种将3D打印与组织工程结合的技术,可能深度颠覆种植牙的“异物植入”属性。

结语:

3D打印种植牙不是对传统技术的颠覆,而是口腔医学向精细化、个性化迈进的必然选择。当价格门槛随着技术普及逐步降低,这项技术或将重新定义“种植牙”的内涵——从修复缺失到再生重建,从功能改善再到美学重塑。对于患者而言,比较现实的建议是:关注具备三类医疗器械资质的正规机构,在有实力的医师指导下选择适合的方案。毕竟,技术的潮流不应成为营销的噱头,而应是临床需求的真诚回应。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。