来源:网络收集整理

“35岁的女人,本该是‘熟透的蜜桃’,可我这胸,却像被狗啃过的馒头——左高右低,走路都怕人盯着看!”每次照镜子,我都忍不住想骂自己:“当年脑子进水了吗?非要跟风做隆胸,现在好了,成了朋友圈里的‘反面教材’!”

可谁能想到呢?这已经是我第三次“折腾”了——前两次换假体,不是假体移位,就是两边不对称,离谱的一次,左边直接“跑”到了锁骨下!医生还安慰我:“没事,再调调就好。”可调了两年,我快被这“歪瓜裂枣”折磨疯了!直到遇到现在的医生,他轻飘飘说了句:“你之前光换假体,没修‘地基’,当然容易塌。”

“女人过了30,不隆胸怎么行?”28岁那年,闺蜜一句话,把我推进了整形医院。那时候哪懂什么“适合自己”?看着广告上“D杯女神”的照片,我直接拍板:“我要大的!”

手术挺顺利,可改善期就遭罪了——假体像两块硬石头,压得我喘不过气,晚上睡觉只能平躺,翻身都疼。更糟的是,三个月后,左边假体开始“跑偏”,慢慢往上移,然后停在了锁骨下方!我慌了,赶紧找医生,他轻描淡写地说:“可能是你活动太早,再调调位置就行。”

第二次手术,医生把假体往下挪了挪,还换了更软的型号。我天真地以为,这下总该“稳”了吧?可不到一年,问题又来了——右边假体开始下垂,两边明显不对称,穿紧身衣就像塞了两个歪气球!

“你是不是胖了?”医生居然这么问我!我气得直跺脚:“我体重没变,是假体自己‘搬家’了!”他这才承认:“可能你皮肤张力不够,假体太重,撑不住了。”

两次失败后,我完全慌了——难道我这辈子都要顶着“歪胸”过日子?直到朋友推荐了现在的医生,他看了我的情况后,叹了口气:“你之前只换假体,没修‘地基’,就像在沙地上盖房子,当然容易塌。”

他解释说,我的问题出在三个地方:

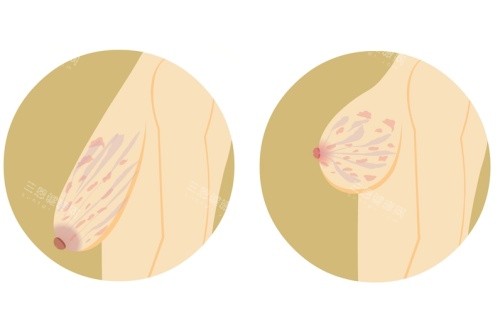

下皱襞松弛:就是乳房下缘的“褶子”,头一次手术没处理好,导致假体容易下滑;

皮肤张力不足:两次手术让皮肤变薄、变松,假体没地方“卡”住;

缝合方式不对:前两次用的是普通缝合,伤口张力大,容易留疤,还会影响假体位置。

“这次得‘双管齐下’——调整下皱襞,让假体有‘托底’;再用三层减张缝合,减少皮肤张力,防止假体移位。”医生的话,让我看到了希望。

手术那天,我紧张得手心直冒汗——前两次的阴影还在,万一又失败怎么办?护士看出我的不安,笑着安慰:“别怕,这次医生会用‘内窥镜’操作,看得可清楚了,比‘睁眼瞎’强多了!”

果然,手术比我想象中顺利。医生先在乳房下缘做了个小切口,用可吸收线调整了下皱襞的位置,让假体有“托底”;接着,他换了更轻、更软的假体(这次我选了250cc的,比之前小,但更自然);然后,他用三层减张缝合——先缝深层组织,减少皮肤张力;再缝中层,固定假体;然后缝表层,让伤口更平整。

整个过程不到两小时,醒来时,我已经躺在病房里了。护士递给我镜子:“看看,是不是比之前好多了?”我鼓起勇气看了一眼——哇!两边对称了,形状也自然多了,不像之前那样“鼓鼓囊囊”的!

前三天是难熬的——伤口有点疼,胳膊不敢抬,连翻身都要人帮忙。但医生早有准备,给我开了止痛药,还教我用冰袋敷,缓解肿胀。

第七天拆线时,我紧张得不敢看——结果医生笑着说:“改善得不错,伤口很平整,几乎看不出来!”我偷偷照了照镜子,真的!只有一条细细的线,不仔细看根本发现不了!

一个月后,我“解放”了——假体稳稳地“待”在原位,走路、跑步都不受影响;穿紧身衣时,胸型自然又好看,再也不怕被人盯着看了!

现在,半年过去了,我越来越满意这次修复——三层减张缝合让伤口几乎“隐形”,下皱襞调整让假体“稳如泰山”,再也不用担心移位或不对称了!

回望这三次“折腾”,我想说的就是:隆胸不是“填气球”,选对医生比选大假体更重要! 前两次我只看广告、听忽悠,结果踩了坑;第三次我做了功课,找了擅长修复的医生,才终于“逆袭”成功!

现在,我常跟身边的朋友说:“别盲目跟风,适合自己的才是更好的;也别贪便宜,技术好的医生,贵有贵的道理!”

如果你也像我一样,经历过隆胸失败,别灰心——找对医生,用对方法,你也能拥有自然又好看的胸型!毕竟,35岁的女人,也可以活成“熟透的蜜桃”,而不是“被狗啃的馒头”呀!

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。