来源:网络收集整理

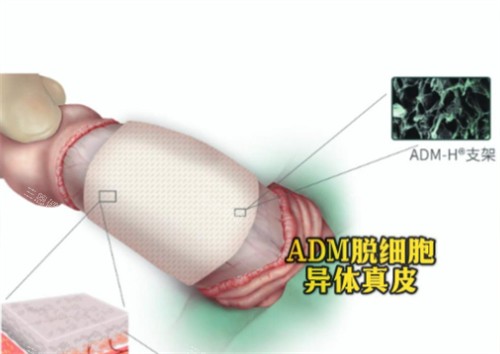

2毫米生物补片植入后,我的阴茎增粗不到2毫米,且伴随硬结和紧绷感。后来换成5毫米补片,增粗结果明显提升(约3-4毫米),手感和功能也更自然。下面分享这段亲身经历,帮你避坑选对方案。

当时听信了“生物补片越薄越自然”的说法,加上担心异物感,果断选了2毫米规格。医生介绍它适合初次尝试者,理论增粗1-3毫米。我心想:“哪怕只粗2毫米,加上长度视觉差,肯定够用!”——结果证明,理想和现实的差距能气死人。

手术过程倒是顺利,局部麻醉下切口小,2小时结束。但术后问题接踵而至:

•增粗微乎其微:3个月稳定后,实测周长仅增加1.5毫米,外观几乎无变化;

•手感硬得像橡胶管:补片与组织融合不良,摸到明显硬结,尤其勃起时拉扯感强烈;

•反复水肿发炎:运动或摩擦后包皮红肿,吃抗生素成了家常便饭。

医生解释:“个体吸收差异大,2毫米补片受压后可能缩薄30%”。可谁愿意花钱买罪受?

熬了半年后,我坚决要求取出。手术比植入更复杂:

•粘连重的:补片已部分融合,剥离时创面较大,住院3天才拔管;

•留下局部凹陷:取出后阴茎中段略塌陷,像被掐瘪的吸管;

•费用再添1.5万:修复手术+疤痕处理,总开销翻倍。

教训:薄补片植入易,取出难!

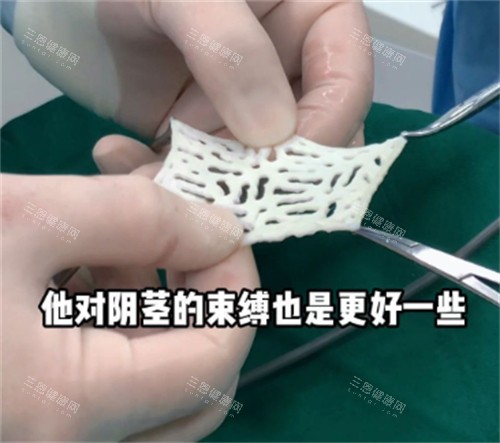

修复3个月后,我顶着压力尝试5毫米加厚补片(单层非叠加)。这次结果截然不同:

•增粗肉眼可见:术后4个月,实测直径增加近4毫米,视觉饱满度提升明显;

•手感更柔软:厚补片与组织贴合紧密,硬结问题消失,触感接近原生皮肤;

•勃起无牵拉感:补片延展性匹配海绵体变化,性生活时不再“紧绷”。

医生点出关键:厚补片支撑力强,不易被组织压缩变形,反而融合更稳。

1.厚度别保守:除非基础条件优异,否则2毫米补片增粗有限,建议直接选3-5毫米,避免二次手术;

2.警惕“低价陷阱”:低于2万的手术可能用劣质补片,我的5毫米补片耗材就占3万;

3.术后护理定成败:穿宽松内裤、禁欲2个月、戒烟酒,能大幅降低感染风险;

4.心理预期要理性:增粗非无所不能,我换厚补片后虽满意,但长度不变,只是自信提升罢了。

从2毫米到5毫米,我花了双倍的钱和一年时间,才明白一件事:补片增粗的核心不是“厚度数字”,而是材料与身体的兼容性。与其纠结数据,不如找靠谱医生评估体质,选对方案一次到位——毕竟,没人想在命根子上反复折腾。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。